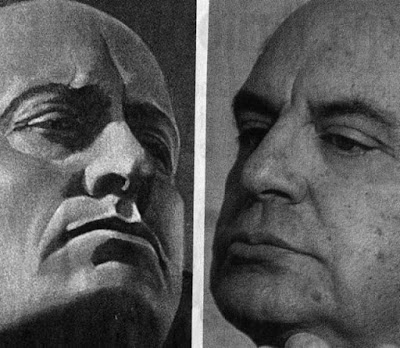

Il fascismo immaginario di Bruno Vespa

Fin dalla copertina e dal sottotitolo – (e come è sopravvissuta alla dittatura del virus) – Perché l’Italia amò Mussolini accosta in maniera evidentemente ardita due ambiti incommensurabili, giustapponendo due temi che nulla hanno in comune se non il fatto di essere appetibili per il mercato editoriale. «Il racconto di due dittature», il fascismo e il Covid-19: una reale e una presunta, dunque; e il secolo di distanza che separa la nascita del primo dalla diffusione del secondo se ne va in fumo in uno scaltro ma maldestro tentativo di tenere insieme l’attualità e la divulgazione storica.

Ma se tutto è dittatura nulla lo è, e il gridare alla «dittatura del politically correct», alla «dittatura sanitaria» e via dicendo ha come esito la banalizzazione, tra le altre cose, proprio del ventennio. E in effetti, sotto questo aspetto, il saggio di Vespa è certamente coerente. Perché il fascismo che riverbera da queste pagine, sulla scena desolante del distanziamento fisico, è cucinato a puntino per suggerire a decine di migliaia di lettori che sì, tutto sommato, «ha fatto anche cose buone».

Già diversi storici (Mirco Dondi e Francesco Filippi) hanno fatto notare una trafila di strafalcioni presenti persino nel risvolto di copertina. Tra le bufale più macroscopiche, quella relativa alla presunta invenzione dell’Inps e al «successo» delle bonifiche, non a caso raccontate principalmente dal punto di vista dell’autorappresentazione del regime, dal momento che furono solo fumo negli occhi propagandistico.

L’Italia amò Mussolini, dunque? Sarebbe più corretto chiedersi: perché una porzione rilevante della società italiana ha amato, sostenuto, accettato, tollerato o temuto e subìto il fascismo? Non è questa la sede per ripercorrere l’articolato dibattito sul «consenso»: sul suo aspetto coercitivo bisognerebbe leggere Emilio Gentile o Paul Corner, mentre qui possiamo rapidamente rimandare a Filippi («ma se aveva tutto questo consenso perché non faceva votare la gente?») e Dondi:

Già il termine «consenso» riferito a un regime dittatoriale è improprio. Il consenso implica un’adesione spontanea e presuppone che sia misurato con una libera espressione di voto, circostanze al tempo non presenti.

In un importante saggio recente su «immagine e realtà dello Stato fascista», Guido Melis usa l’immagine efficace della «ragnatela fittissima, estesa su tutto il Paese […] che garantiva flussi di risorse, scambi di domande politiche assistenziali, costruzione del consenso». Un regime dittatoriale, a essere sintetici, è una faccenda seria. E come tale andrebbe trattata.

Al di là delle molte falsità vere e proprie, non è semplice valutare l’attendibilità di molte parti del volume, considerato l’impianto aneddotico, strutturato su letteratura secondaria mai citata sistematicamente dalla quale si desume (dal momento che solo saltuariamente è dichiarato) siano tratti gli episodi, le cifre, le continue citazioni di presunti dialoghi riportati ex post da protagonisti o testimoni. A fondo testo campeggia una bibliografia estremamente datata e poco scientifica: talvolta sono citati autori di riconosciuto prestigio, ma per lavori minori o comunque non particolarmente rappresentativi della loro opera; ad esempio della produzione ciclopica del massimo storico del colonialismo italiano, Angelo Del Boca, è citato fondamentalmente solo un volume del 1965 (!). Fa eccezione Giovanni De Luna, del quale viene pure menzionato il fondamentale Donne in oggetto (1995) per un accenno biografico della comunista Tina Pizzardo, ma proprio questo volume si apre (è la prima pagina dell’introduzione!) con una stima quantitativa fondamentale che Vespa dimentica di citare, corroborando la sua tesi su un «consenso» senza confini a Mussolini a fronte della manciata – a suo parere poche migliaia – di oppositori attivi al fascismo.

Vespa scrive che nei suoi 17 anni di attività il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato «esaminò 5.584 casi (o 5.619, secondo altre fonti), una media di 328 all’anno: 988 persone furono assolte, 4.596 condannate, in media a sei anni di carcere», per poi accennare alla storia delle amnistie. Ma De Luna, in apertura del suo libro, a partire dallo stesso ordine di grandezza a proposito di chi fu realmente processato allargava parecchio il raggio dell’indagine: «Tra il 1926 e il 1943 furono deferiti al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato 15.896 antifascisti (748 donne). Quasi altrettanti, 12.330, furono quelli inviati al confino (145 donne), mentre 160.000 furono “ammoniti” o sottoposti a “vigilanza speciale”». In totale, dunque, circa 200.000 persone; al Casellario politico centrale i fascicoli dei «sovversivi» erano 110.000 – una nutritissima minoranza.

Tra «consenso» e «dissenso», tra fascismo e antifascismo, c’era poi una smisurata gamma di sfumature: oltre all’antifascismo più politico, come ha raccontato tra gli altri Alberto Vacca in Duce truce, c’era anche quello popolare, quotidiano, che pure si potrebbe facilmente intonare al tipo di narrazione scelto da Vespa: dalle conversazioni in trattoria o al telefono alle corrispondenze private, dai volantini alle scritte murali, le ingiurie contro il duce erano una litania inarginabile nel ventennio, e il regime temeva la loro diffusione. Ma anche di questo non c’è praticamente traccia nel libro, fatto salvo un accenno di una dozzina di parole.

Compito dello storico dovrebbe essere produrre affermazioni verificate e verificabili, una narrazione documentata che rimandi, nel modo che l’autore ritiene più opportuno, alle proprie fonti. Eppure questo testo è disseminato di considerazioni di tutt’altro tenore: riferendosi alla svolta che portò alle «leggi fascistissime», Vespa scrive che «tutto questo avvenne senza un fiato» e che (riferito all’anno 1926) «l’opinione pubblica accettò l’instaurazione della dittatura con rassegnazione e, in buona parte, perfino con favore» e che «sarebbe sciocco ritenere che per la maggioranza degli italiani questo atteggiamento di devozione – piaccia o no – non fosse spontaneo».

Retrodatando il consenso – o per lo meno un cospicuo arretramento del dissenso esplicito – di diversi anni (Renzo De Felice, ampiamente citato, nel suo volume dedicato alla «maggiore popolarità» del fascismo [1974] propone la periodizzazione 1929-1936), nell’introdurre il «plebiscito» del 1929, l’autore scrive che «il regime era stato legittimato dalle elezioni del 1924 in cui il Duce – pur «aiutato» da intimidazioni e violenze – aveva ottenuto un successo che nessuno si sentì di contestare fino in fondo». Il celeberrimo discorso di Giacomo Matteotti in cui il deputato socialista denunciò alla Camera dei Deputati brogli e violenze firmando, di fatto, la sua condanna a morte, è totalmente assente nel libro di Vespa. L’affermazione è dunque densa di falsità ed è volta a dimostrare che, in fondo, il «consenso» del plebiscito era ampiamente prevedibile perché anche quando si votava ancora in una maniera a suo dire fondamentalmente libera – pur «aiutati» – il regime aveva fatto incetta di quasi due terzi delle preferenze (il suffragio non era, peraltro, universale: mancava quello femminile). Poco oltre, in effetti, un accenno alla «bonifica» (!) degli avversari politici c’è, ma come se fosse un tocco di colore – qualche nota stonata in un paese compattamente, e convintamente, fascista. Perché il messaggio che deve passare è che l’Italia tutta, Mussolini, lo amò.

C’è poi lo «stile» con cui il testo incorpora una simpatia per l’oggetto del suo racconto. I gesti di dissenso sono descritti come sparute eccezioni, spesso confinate in parentesi o in incisi come a voler correggere un po’ il tiro, quando non attribuiti a «squilibrat*» (così è definita la mancata tirannicida Violet Albina Gibson, perché così giudicata dal Tribunale speciale fascista [sic]). Questo vale per i vari attentatori del duce, le cui condanne a morte da parte del Tribunale speciale paiono implicitamente giustificate come peraltro le altre che, in maggioranza, riguardarono «soltanto» slavi. Senza contare altri rinvii politici all’attualità: «A questo pensava Silvio Berlusconi quando nell’estate del 2004 disse a Nicholas Farrell, che lo intervistava per il settimanale britannico Spectator: “Mussolini non ha ammazzato nessuno. Ha mandato soltanto i dissidenti in vacanza al confino”. Venne sommerso da un’ondata di proteste e accusato di apologia del fascismo». Dopo aver riconosciuto che il confino difficilmente potesse essere considerato «una vacanza», arriva l’avversativa: riferendosi al confronto fatto da Berlusconi tra il duce e Saddam Hussein, Vespa scrive che «anche il paragone con i grandi dittatori del passato si risolve a vantaggio del Duce».

Circondato da gente fedele, come il «guascone» Italo Balbo, o della quale diffidare con moderazione, come il «ragazzaccio» Achille Starace, il «cuore di pietra» Rodolfo Graziani, il duce aveva secondo Vespa un’aura di incommensurabile grandezza che gli riconoscevano sempre tutti gli osservatori (statisti, antifascisti, giornalisti), al punto che negli anni Trenta si innalzò a «superuomo» e poi, addirittura, a divinità: «provate a sostituire la parola DUCE con la parola DIO e vedrete come anche a un uomo prudente e pragmatico come Mussolini fosse facile perdere la testa», scrive Vespa a commento di un articolo del Popolo d’Italia del 1932.

I suoi gerarchi, invece, erano uomini «come noi», si potrebbe dire, che si concedevano volentieri scappatelle (ci si sofferma spesso su scorci di intimità) e qualche ceffone alle mogli che, «però», avevano i loro vizi (l’avversativa qui arriva a proposito di Edda Mussolini, che Galeazzo Ciano «brutalizzava» e tradiva): «Anche Edda, però, aveva i suoi vizi», commenta il giornalista, come il gioco d’azzardo e «il difettuccio di condurre una vita sessuale sfrenata e certamente inadeguata al ruolo di figlia di suo padre e di moglie di suo marito». Non è il primo libro, sia detto per inciso, in cui Vespa ci rifila un modello di mascolinità tossica all’insegna di padre e marito «padroni a casa loro»; nel caso di Mussolini ci si sofferma inoltre sul suo essere uno «sciupafemmine patentato», indugiando persino sulla sua rivendicazione di episodi di violenza sessuale. È il consolidato (anche in tv) «modello Vespa»: la narrazione di un fascismo smaccatamente intimo, privato, guardato dal buco della serratura, smussato all’inverosimile.

La pagina del colonialismo dell’Italia liberale – a cui ci si riferisce per «contestualizzare» quanto avvenne in seguito – e dell’imperialismo fascista è dipinta come una legittima ricerca di una grandeur sullo scacchiere internazionale, con un uso spregiudicato della prima persona plurale: lo «schiaffo di Tunisi» del 1881, lo «sfratto senza preavviso» della Francia, «ci fece molto male» (e «nessuno si mosse per darci una mano») e nella sconfitta di Adua (1896), «l’eroismo dei subordinati fu sacrificato dalla miopia o dall’avventatezza dei comandanti». Le popolazioni locali non hanno alcuna soggettività, ma sono semplicemente sudditi in atto o in potenza, grati o ingrati per la «missione civilizzatrice» italiana (e siamo ancora al «fardello dell’uomo bianco»): in Libia il governatore Balbo «ebbe un eccellente rapporto con le popolazioni locali, che desiderava elevare oltre il livello coloniale» (cosa significa? Che erano naturalmente «inferiori»?) e in colonia costruì le immancabili «migliaia di chilometri di strade»; la guerra d’Etiopia invece «accadde» perché, «per giudizio pressoché unanime degli storici, gli abissini cominciarono a infastidirci. Giudicando gli italiani troppo invadenti, bloccarono una concessione ferroviaria concordata nel 1925 tra Italia e Inghilterra, fecero un accordo con il Giappone per privilegiare gli interessi americani rispetto ai nostri e moltiplicarono gli incidenti di frontiera».

Comprensibile, leggendo così la storia, che si giustifichi la successiva invasione del 1935 e i comportamenti degli alti gerarchi e dei sottoposti, come il futuro giornalista Indro Montanelli, che «è impossibile giudicare con gli occhi di oggi», dal momento che si tratta di «avvenimenti maturati in un contesto storico e sociale tanto diverso». Ricordiamolo: Montanelli in Africa orientale, oltre ad aver ordinato ai suoi sottoposti di «finire» i feriti e aver scritto che quella guerra fu «per noi come una bella lunga vacanza dataci dal Gran Babbo [Mussolini] in premio di tredici anni di scuola. E, detto fra noi, era ora» (XX Battaglione eritreo, 1937), comprò una dodicenne e abusò di lei, per poi rivendicarlo per i successivi due terzi di secolo con disgustosi ammiccamenti e dovizia di particolari raccapriccianti (anche se c’è da dire che è una storia con i contorni incerti, forse addirittura zeppa di menzogne). Ma su queste atrocità, e in particolare sulla violenza sessuale, Vespa glissa elegantemente.

D’altra parte, aggiunge l’autore citando Mussolini, «quando, fin dal 1919, parlava di “imperialismo”, il Duce lo immaginava “non necessariamente aristocratico e militare. Può essere democratico, pacifico, economico, spirituale”». Certo, Vespa non manca di menzionare Mussolini diplomatico dell’antifascista Gaetano Salvemini, parafrasandolo: «la sottomissione della Cirenaica fu ottenuta con mezzi durissimi dal vicegovernatore Rodolfo Graziani, che si fece una gran brutta fama. Costruì una specie di Muro di Berlino [!!] in filo spinato lungo tutto il confine con l’Egitto e deportò i nomadi in accampamenti organizzati e controllati dal governo italiano. Il 24 gennaio 1932 il governatore Pietro Badoglio poteva annunciare che la ribellione in Cirenaica era “completamente e definitivamente stroncata”».

È un’abilissima circumnavigazione che racconta senza dire cosa accadde, e allora proviamo a farlo noi: Graziani, uno degli uomini più compromessi del fascismo, era soprannominato «il macellaio degli arabi»; fu un incallito e mai pentito criminale di guerra che in Africa orientale tra le altre cose chiese e ottenne da Mussolini «libertà d’azione per impiego gas asfissianti» (vietati dal Protocollo di Ginevra del 1925). Questa pagina di storia Vespa la narra, ma ricordando che il duce scrisse (a Badoglio) che avrebbe potuto fare uso di gas per «supreme ragioni di difesa», mentre erano i metodi di guerra degli etiopi ad aver «fatto inorridire il mondo» (parole di Mussolini) e se gli italiani si sono macchiati di infamie è stato perché erano «esasperati» (questo è di nuovo Vespa, che introduce così una «durissima rappresaglia»). I gas furono niente di più che un «inutile errore», ed è virgolettato nel titolo del paragrafo dedicato (è un commento del duca Luigi Pignatelli della Leonessa), sovrastimato e commesso nella totale inconsapevolezza della maggior parte dei combattenti, Montanelli compreso. Un errore come l’alleanza con Hitler, come le leggi razziali, come la guerra – è il solito copione del fascismo «buono» fino alla fine degli anni Trenta, quando sbagliò un po’ più visibilmente. «I gas venefici furono usati, e non erano certo carezze», si premura di specificare Vespa, per poi dettagliarne alcuni effetti in una parentesi, e poi arriva l’immancabile «ma»: «ma chiedersi se si sia trattato di un “genocidio razziale” come fa addirittura [Pierre] Milza, o ritenere che i gas siano stati determinanti per la vittoria italiana, sembra storicamente scorretto». In ogni caso mancano i picchi di atrocità raggiunti in Africa orientale, bene esemplificati dai massacri di Addis Abeba e di Debre Libanos, tra febbraio e maggio del 1937, che produssero oltre 20.000 morti in una caccia all’uomo opera di migliaia di italiani, militari e civili.

Graziani nella sua autobiografia scrisse che le «gravi misure» della repressione e della «eliminazione di elementi ostili» gli si erano imposte «per ristabilire la scossa autorità ed il prestigio che è alla base di ogni azione di conquista». La sua strategia fu da «guerra totale»: nella seconda metà del 1930 mise in atto una deportazione di massa della popolazione della Cirenaica che non trovò di fatto opposizioni dei vertici italiani. Nonostante fosse inizialmente critico nei confronti di questa linea, il suo superiore Badoglio – citato da Vespa – gli scrisse che avrebbero dovuto perseguire la via tracciata fino alla fine, «anche se dovesse perire tutta la popolazione della Cirenaica». Metà venne in effetti deportata, e questo provocò decine di migliaia di vittime, in una repressione che per alcuni storici assunse – in questo caso sì – «i caratteri e le dimensioni di un autentico genocidio» (Angelo Del Boca, Italiani brava gente? [2005] – si è espresso nei medesimi termini Marcello Flores sulla Lettura del Corriere della Sera). I libici lasciarono circa centomila morti sul terreno in ragione dell’«impresa» coloniale italiana: «sessantamila in guerra, quarantamila fra i reticolati dei lager», scrive Del Boca. Per dirla con lui, «Il conto è presto fatto: un libico su otto».

Ma l’imperialismo fascista, in questo libro, non è altro che un pretesto per mostrare il braccio di ferro tra l’Italia e le altre potenze europee, tra Mussolini e i suoi gerarchi, tra i vari caporioni in lotta, oltre che per evidenziare – e su questo c’è, in effetti, un dibattito tra gli storici – come l’«impresa» abissina contribuì a costruire consenso (in un paese comunque da un decennio piegato e imbavagliato). L’annuncio dell’entrata in guerra dell’ottobre 1935 fu, nelle parole di Vespa che si fa garante del popolo italiano, «accolto in un tripudio di sincero entusiasmo», e in seguito alla proclamazione dell’impero Balbo «suggerì al Duce di indire libere elezioni: “Sarà un plebiscito e metteremo così tutte le cose a posto”. Sarebbe stato un colpo “democratico” e definitivo contro le opposizioni», chiosa Vespa prima di citare Rachele Mussolini e la sua speranza di un buen retiro: «Abbiamo avuto tanta fortuna. Non può durare. Ritiriamoci in tempo», pare abbia sostenuto. «Non fu ascoltata», commenta il giornalista Rai prima di affrontare la «dittatura» odierna – il che rappresenta un interessante rovesciamento retorico della dittatura in democrazia e della democrazia in dittatura (con tanto di agghiaccianti paralleli tra gli effetti della pandemia e le stragi naziste e i forni crematori), un loro darsi idealmente il cambio.

Il libro «si ferma alla soglia dell’abisso (leggi razziali, alleanza con Hitler, guerra)», teorizzando che prima del 1938 sia stato commesso sì qualche «errore» ma che tutto sommato siano stati tre lustri felici, spensierati, mentre dalla proclamazione dell’impero, a maggio del 1936, «cominciò il declino che porterà all’ignominia delle leggi razziali e alla follia della guerra».

Norberto Bobbio, scrivendo a Claudio Pavone alla fine del 2000, notava vividamente e con preoccupazione come allora andasse di moda dire che «il fascismo non era poi così male»: è un mantra che ormai conosciamo bene e che pare aver conquistato ampie fasce di opinione pubblica ben oltre l’ovvio recinto dell’uso pubblico post/neofascista; ripetuto e presumibilmente creduto da molti per decenni, sembra aver innescato un processo difficilmente reversibile, dotando l’antifascismo di una «declinazione debole», secondo la felice definizione di Marco Bernardi in un libro (peraltro edito da Mondadori [Education] e che oltretutto analizza anche il ruolo di Vespa nell’ondata revisionista) che consigliamo.

Più in generale, in vista della prossima fatica, a Vespa converrebbe aggiornarsi: a titolo esemplificativo suggeriamo Colonia per maschi di Giulietta Stefani e Nel cantiere della memoria di Filippo Focardi, fresco di stampa, che peraltro dedica un capitolo al «vizio del confronto», e cioè a «giudicare il fascismo con il metro del nazismo» e uno alla «rimozione delle pagine oscure della guerra fascista». Dal momento che già qui è anticipato un antisemitismo riluttante del Duce e del fascismo, conviene certamente documentarsi con I carnefici italiani di Simon Levis Sullam e preme preliminarmente ricordare che nel 1938 non ci fu alcuna pressione da parte della Germania nazista perché l’Italia emanasse le sue leggi razziali, e che una manciata di mesi dopo sui vari fronti della seconda guerra mondiale – come già in Spagna – l’Italia fascista si macchiò di efferati crimini, come da decenni insegna una vastissima letteratura scientifica. Una porzione rilevante della società italiana amò, sostenne, accettò, tollerò e subì il fascismo anche perché credette alla versione edulcorata, rabbonita, che il regime – primo diffusore di bufale, a partire dalle «veline», della propria storia – diede di sé stesso. Siamo ancora lì?

Un ultimo interrogativo, però, rimane sospeso. Al netto di tutte queste distorsioni (inesattezze, omissioni, ingenuità e deliberate mistificazioni) e delle presentazioni con i due leader dell’estrema destra italiana: come può Rai Libri avallare un’operazione editoriale di questo tipo? Non è questione di censurare, ma di chiedere conto, da cittadini, a un ente che è emanazione diretta della tv di stato di una democrazia compiuta sorta sulle ceneri di vent’anni di regime e di milioni di morti generati dal delirio di onnipotenza dei fascismi europei.

Questi prodotti sono ferite alla coscienza pubblica, minano uno spirito civico sinceramente democratico, offendono la memoria italiana e un approccio problematizzante al sapere. Sono danni difficilmente reversibili allo statuto scientifico che la storia deve avere ma anche al giornalismo di qualità, perché nulla vieta a un giornalista di scrivere di storia, ovviamente. La divulgazione di qualità esiste, ma sta altrove.

Carlo Greppi

Storico e scrittore, è membro del Comitato scientifico dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, che coordina la rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea in Italia. I suoi ultimi libri sono La storia ci salverà. Una dichiarazione d’amore (Utet 2020) e L’antifascismo non serve più a niente (Laterza 2020), primo volume della serie a cura sua Fact Checking: la Storia alla prova dei fatti. Nel 2020 ha fondato, insieme a diversi colleghi e colleghe, il sito di storia pubblica lastoriatutta.org

Padri e Madri della Libertà

Commenti

Posta un commento